【マクアケ】幻の「めすうなぎ」全国販売に大注目! 大型で脂のり良く柔らかな身/三河一色めすうなぎ研究会

三河一色めすうなぎ研究会は2024年5月29日(水)から、クラウドファンディングサービス「Makuake(マクアケ)」で、“めすうなぎ”の先行販売を開始した。

一般に流通しているうなぎは「おす」で、「めす」のうなぎは“幻”と言われるほど珍しいという。

「マクアケ」で開始された“めすうなぎ”の全国販売に注目した人は多く、プロジェクト開始と同時に大反響を得た。

プロジェクト期間は7月28日(日)までの60日間だが、開始からわずか1日、5月30日(木)午前9時の時点で、目標金額の50万円に対し応援購入総額は335万2800円。達成率約670%、サポーター数311人となっている。

【食品衛生法改正】手づくり梅干し存続の危機を救う! “梅ボーイズ”のクラファンに集まる支援

三河一色めすうなぎ研究会とは

「三河一色めすうなぎ研究会」は、『一色うなぎ漁業協同組合』や、三河一色でうなぎの養殖や料理店を運営している、地域の主要企業である『三河淡水魚株式会社』『兼光淡水魚株式会社』が結集して立ち上げられた組織。

めすうなぎの普及活動を推進・支援するとともに、愛知県のブランドうなぎである「葵うなぎ」の推進、地域経済の活性化、地域社会への貢献を図ることを目的として活動している。

一般流通しているうなぎはオス

三河一色めすうなぎ研究会によると、うなぎは成長に伴い性別が決まる性質を持つが、養殖するとほとんどが「おす」に育ち、市場に出回るうなぎも多くは「おす」だと言われている。

一方、まれに出回る「めすうなぎ」は、おすと味わいが異なり、その味は絶品と言われている。また「めす」は、身が大きくなりやすいことも特徴。

そこで愛知県水産試験場をはじめ、国立大学や企業が研究メンバーとなり研究コンソーシアムを結成。生研支援センターの「イノベーション創出教化研究推進事業」(JPJ007097)の支援を受けて「めすうなぎ」を育てる特許技術を開発。

その実証メンバーである、うなぎの王国と称される三河一色エリアの養殖事業者が中心となり『三河一色めすうなぎ研究会』を発足。“幻”と言われるほど珍しい「めすうなぎ」の全国販売を「マクアケ」で開始した。

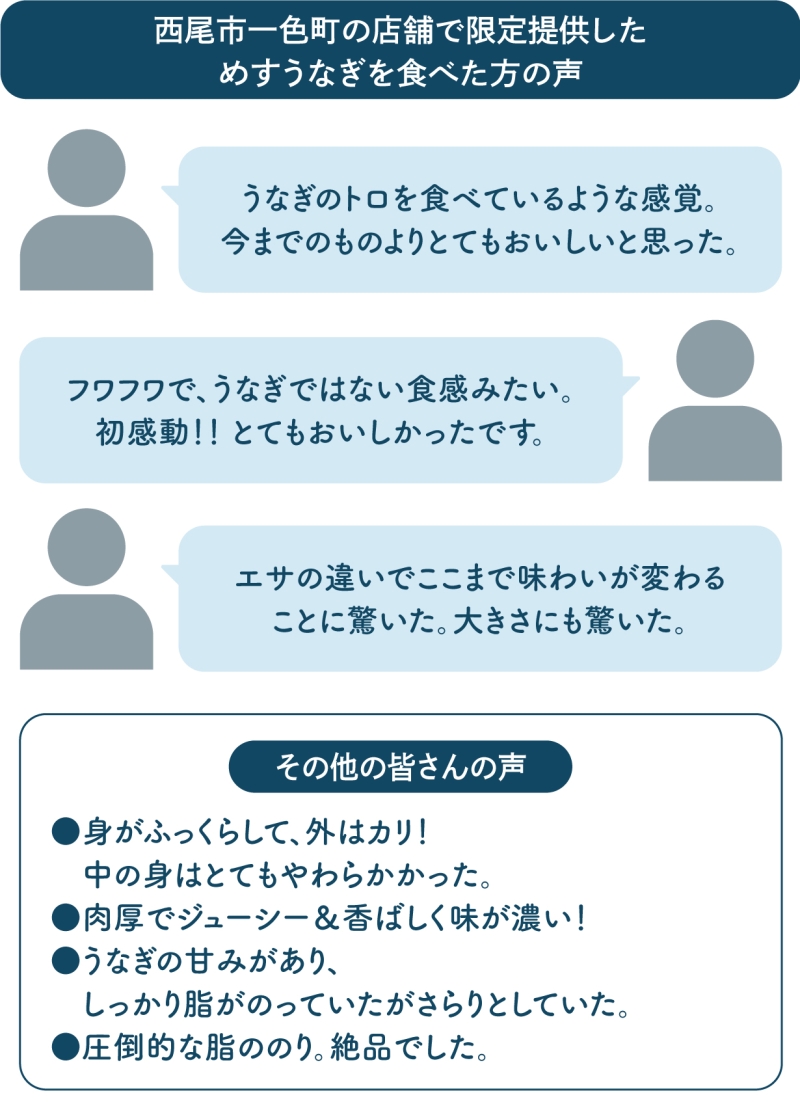

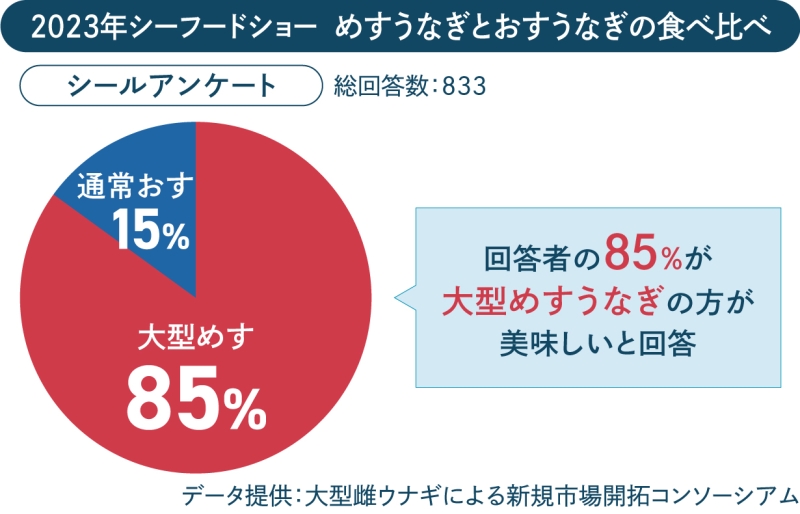

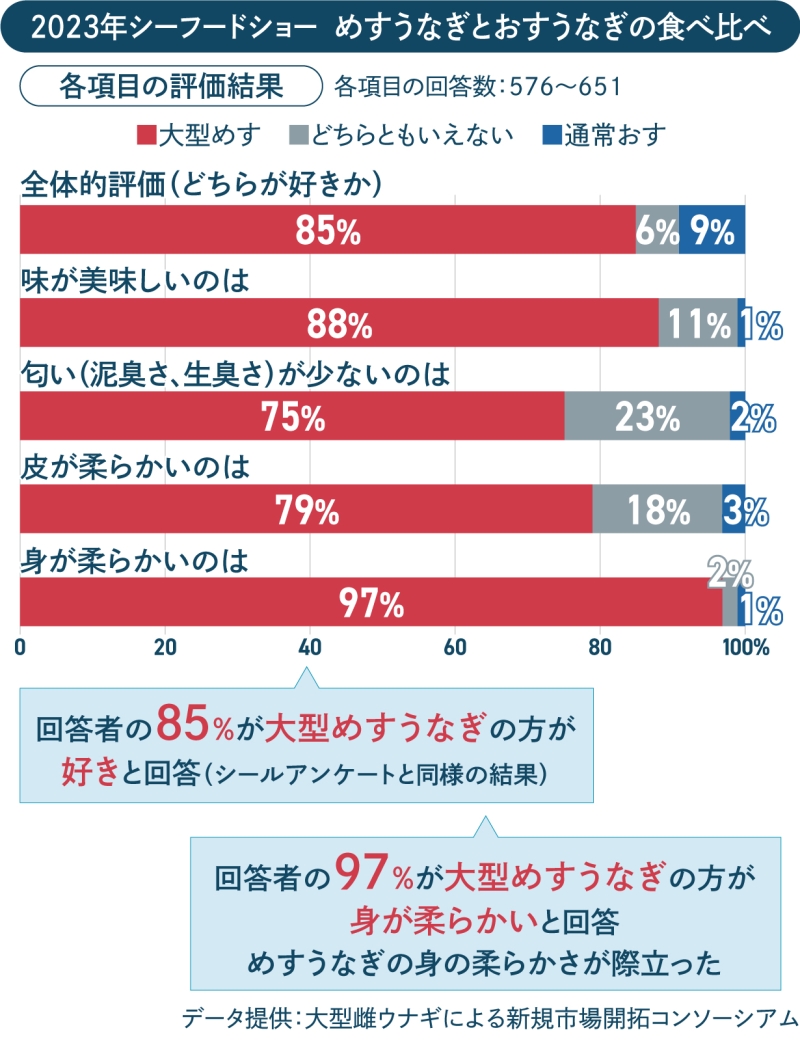

おすうなぎ・めすうなぎの比較

一般に広く食べられている従来サイズの「おすうなぎ」と、今回の研究をもとに育った大型の「めすうなぎ」の食味評価を行ったところ、85%以上のモニターが、大型めすうなぎの方が美味しいと評価。

特に「脂ののり」や「身の柔らかさ」で、その差が顕著だった。また、女性のモニターからは「柔らかさに驚いた。臭みが少なくこれまでに食べていたうなぎと全く違う」という声もあった。

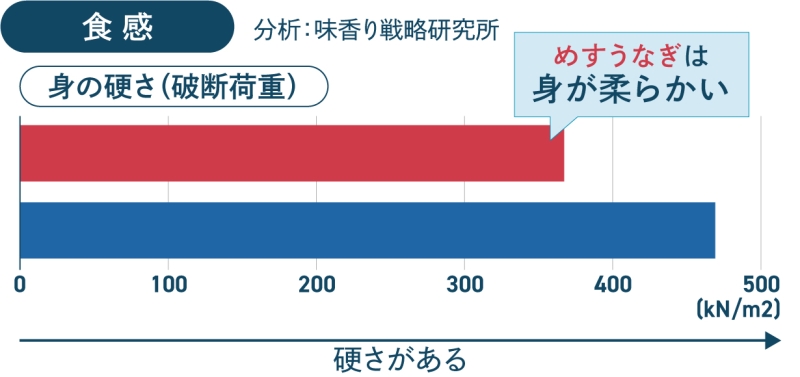

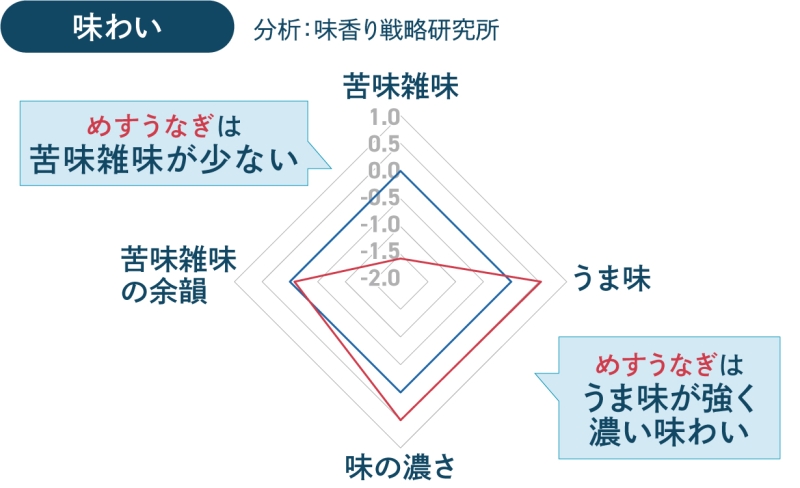

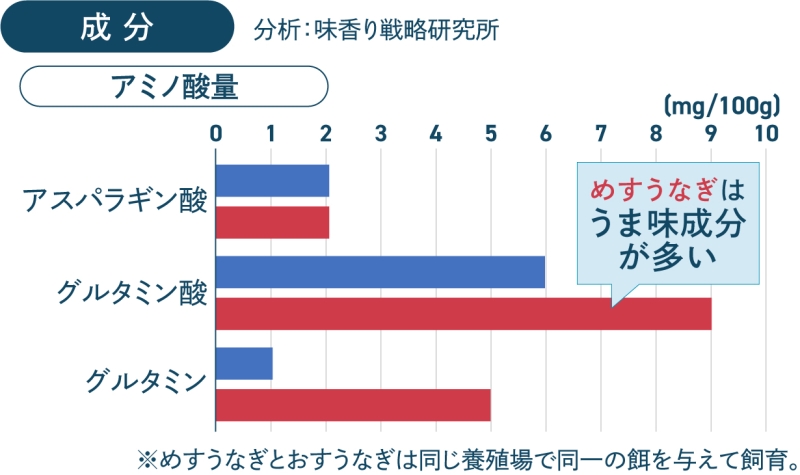

専門機関「味香り研究所」に分析を依頼したところ、「食感」「味わい」「成分」を比較すると、めすうなぎは雑味が少なく、うま味が際立ち、濃厚な味わいと評価。おすうなぎと比べて「うま味の元となるアミノ酸量」が多く含まれていることが特徴となっている。

うなぎ研究者が美味しさに気付いた「めすうなぎ」

めすうなぎの研究が始まったきっかけは、うなぎの研究者が養殖場から出荷されためすうなぎを食べ「身が驚くほど柔らかく、うま味があり、これまで食べていたウナギとは全く違う」と知ったこと。

なんとか美味しいめすうなぎを多くの人に食べてもらいたいと考え研究を開始。健康食品などに使われる“大豆イソフラボン”に着目し、愛知県、大学、製薬会社などを研究メンバーとして国の研究プロジェクトを立ち上げ、6年もの歳月をかけて技術を開発。独自技術として特許を取得した(特許第6970992号)。

現場での実証試験を経て、ついに幻のめすうなぎを生み出すことに成功。愛知県では、この製法を使って養殖した「めすうなぎ」のうち、焼く前の状態で330g以上のものを「葵うなぎ」としてブランド化している。

めすうなぎ研究の特徴

「三河一色めすうなぎ研究会」では、めすうなぎ研究の特徴として、以下の3点を挙げている。

めすうなぎ研究の特徴1「天然資源の減少を救え!」

1980年代ごろから、うなぎの稚魚(シラスウナギ)の採捕量の減少により、天然資源の減少が危惧されてきた。愛知県は養殖うなぎの生産量が全国2位。シラスウナギの減少に対して手を打ち、大切な天然資源を活かすために、1匹1匹のうなぎを大きく育てる研究が始まりまった。

めすうなぎ研究の特徴2「天然由来の原料にこだわる」

さまざまな方法を試すなかで選ばれたのが、豆腐や豆乳などの大豆製品に含まれる「大豆イソフラボン」を、従来のうなぎのエサに混ぜること。日常的に口にされる天然由来の成分を用いることで、「めす」のうなぎを作れるようになった。

めすうなぎ研究の特徴3「生産者に負担をかけない」

今回、生まれた技術は、従来のエサに大豆イソフラボンを混ぜ、特定の期間に与えること。生産者にとっては、いつも通りの育成方法を変えることなく、エサを置き換えるだけ。年間を通してエサを良く食べるため、生産者からも病気になりにくく育てやすいと高い評価を得ているという。良好な健康状態であることも、めすうなぎの美味しさの秘訣となっている。

うなぎの王国・一色町の生産者が協力

愛知県西尾市にある一色町は、西三河南部の三河湾に面しており、矢作川の清流と温暖な気候、豊かな大地に囲まれた、自然の恵みに包まれた土地柄。

その恩恵を受け、矢作川水系の表流水を水源とし、限りなく天然に近い環境で、明治37年頃から本格的にうなぎを養殖。最適な環境・水温・餌などを徹底的に追求し、その食味・質の高さで全国の事業者に認められているブランドうなぎ産地となった。

全国で有数の生産地だからこそ、うなぎの未来を案じ、国の研究においても実証メンバーとして協力体制を築くことができたという。

【クラファン】奈良 やまと蜂蜜「はちみつ和紅茶 みつ逢わせ」自然な味わいを追求【CAMPFIRE】

めすうなぎ「マクアケ」のリターン品

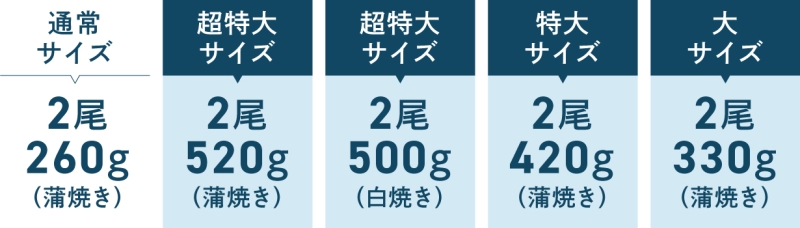

「マクアケ」のプロジェクトでは、リターン品として、めすうなぎの蒲焼き・白焼きを用意している。蒲焼きの通常の出荷サイズは2尾で260g(白焼きはタレがないため蒲焼よりも重量が低くなるが同サイズ)。「葵うなぎ」のマークがついているリターン品は、愛知県が規定する「葵うなぎ」の条件を満たしたもの。